学び

「学校拠点方式」による教職大学院の学びと探求

Learn in and inquiry into teaching & teacher education based on schools

学校拠点方式・カリキュラムについて

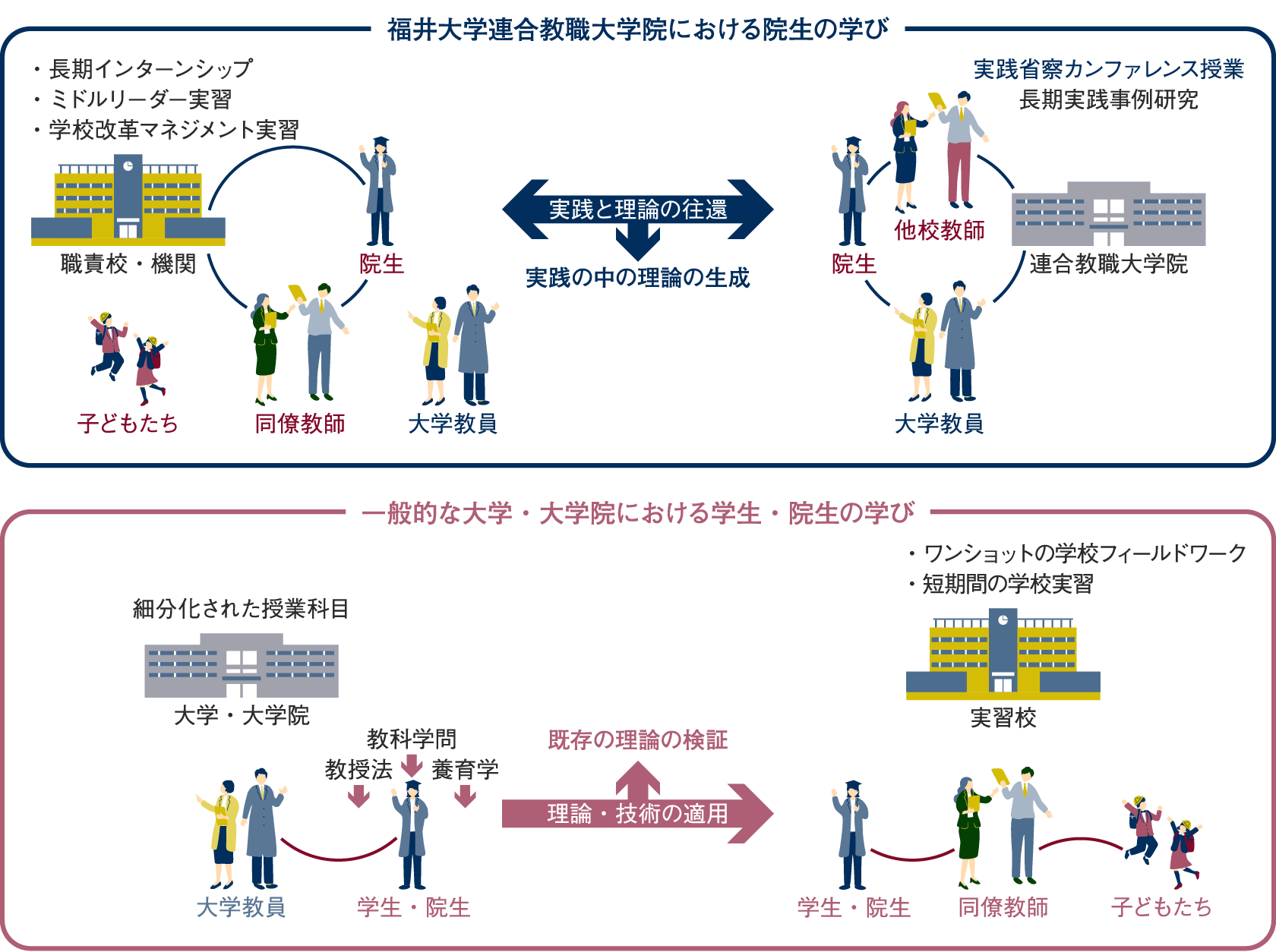

多くの大学・大学院の教師教育・教員養成カリキュラムでは、学校における教師たちや子どもたちの現実の経験世界から離れて、大学や大学院を拠点として学生や院生、現職教員に教育学や教科親学問や教授法の知識・理論を教授し、短期間の教育実習や学校フィールドワークのみでそうした知識・理論の適用効果を検証する研究アプローチでもって教師個人の力量形成を図ってきました。それに対し,福井大学連合教職大学院の「学校拠点方式」によるカリキュラムでは、学部卒院生は拠点校・連携校での長期インターンシップに取り組み、現職教員院生は職責校・機関等で働きながら、学校の直面する課題を研究テーマに設定して、同僚とともに、子どもとともに、地域の人々や保護者とともに、大学院の仲間とともに、その課題解決に結びつく「実践の中の理論」の生成を目指します。

沿革

| 2008年4月 | 福井大学大学院教育学研究科に教職開発専攻(教職大学院)設置 教職専門性開発コース・スクールリーダー養成コース |

|---|---|

| 2013年4月 | 学部・大学院・附属学園の有機的結合による三位一体教育改革(国立大学機能強化) |

| 2016年4月 | 学校改革マネジメントコース新設、スクールリーダー養成コースをミドルリーダー養成コースに変更 |

| 2018年4月 | 福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学による連合教職大学院に改組 |

| 2020年4月 | 福井大学大学院教育学研究科修士課程の連合教職開発研究科への統合・一元化により、福井大学大学院 福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学 連合教職開発研究科に改組、教職専門性開発コースを授業研究・教職専門性開発コースに変更 |

| 2022年4月 | 福井大学として教員養成フラッグシップ大学に指定 |

| 2024年4月 | 福井大学大学院 福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学 連合教職開発研究科に改組 教員研修の高度化に資するモデル開発事業受託(文部科学省・教育政策推進事業) |

7つの特徴

- 学部卒院生は年間を通した実習を通じて、

教師としての高度な協働実践力を身につけます。 - 現職教員院生は、所属校に勤務しながら、

大学教員や同僚とともに学校の課題に取り組み、協働実践力の質を高めます。 - 今日的課題に焦点を当てた協働研究を支援します。

- 大学教員がチームでバックアップします。

- 大学教員は幼・小・中・高・特別支援の学校現場や

県の教育研究機関へ出向きます。 - 学校行事等に配慮した集中的な講座を開設します。

- 全国の教職大学院や優れた実践とつながります。

教育課程の特色

学校拠点の協働実践研究プロジェクト

学校を拠点とし、学校が抱える課題について教職大学院と学校が協働して取り組みます。

協働実践力の開発・発展を支援

「実践力」「マネジメント力」「省察・研究能力」「理念と責任」の4つの軸で教育課程を構造化するとともに、世代交流のサイクルを創り出していきます。

長期実践研究報告の作成

修士論文は課しませんが、長期実践研究報告の作成と発表を行います。

1年間の学校における実習

1年間を通して、学校の年間リズムの中で実習を行います。

学校拠点プロジェクトの事例研究中心の共通科目

「教育課程の編成・実施」「教科等の実践的な指導法」「生徒指導・教育相談」「学級経営・学校経営」「学校と教師の在り方」の5領域について、学校拠点プロジェクトの協働研究・カンファレンス・事例研究を通して学びます。

学校拠点・省察的実践コアサイクル

学校拠点の協働のプロジェクトについて、記録とともに省察を重ね、長期にわたる学校改革を展開していきます(教員養成フラッグシップ科目)。

コース別選択科目

「カリキュラムと授業」「子どもの成長発達支援」「障害児の成長発達支援」「コミュニティとしての学校」「カリキュラム開発研究」「学校改革マネジメント」の6つの系の中から1つを選択し、主題に沿って実践と研究を深めます。

学習・生活

連合教職開発研究科(教職大学院)の院生の学びや生活は、コースや立場によって異なります。

※より詳しくはこちらのリンク:パンフレットをご覧ください。

学校改革マネジメントコース

学校改革マネジメントコースの院生にとっては、勤務校(拠点校または連携校)における学校組織マネジメント業務がそのまま院生としての学びの基盤となり、学校マネジメントの仕事そのものが学びと生活の中心となります。

ミドルリーダー養成コース

ミドルリーダー養成コースの院生にとっては、勤務校(拠点校または連携校)における研究体制の構築や授業実践の改善への挑戦がそのまま院生としての学びの基盤となり、ミドルリーダーとしての仕事そのものが学びと生活の中心となります。

授業研究・教職専門性開発コース

多くの教職専門性開発コース(M1)の院生にとっては、週3日間の拠点校でのインターンシップと週1日の大学でのカンファレンスが学びや生活の中心となります。

いずれのコースの院生も、主に福井大学で実施される休日開催の合同カンファレンスや、夏休み・冬休みに実施される集中講座※に参加します。これらは、個々人の学びを深める重要な場であると同時に、他の院生たちとの交流を通して切磋琢磨するチャンスでもあります。

※集中講座:夏季は3サイクル、冬季は1サイクルが基本。1サイクルは1日5コマを3日間実施。

拠点校の職員室にて

学校改革マネジメントコースの院生(主に学校・園の管理職など)、ミドルリーダー養成コースの院生(主に学級担任の先生など)と、授業研究・教職専門性開発コースの院生(主に学部卒院生)とのカンファレンスです。毎週決まった時間に、クラスの子どもたちのことや学級経営についてじっくり話し合います。授業研究・教職専門性開発コースの院生にとっては先輩教員の経験や考えから学ぶこと、また、学校改革マネジメントコースやミドルリーダー養成コースの院生にとっては学校の中で若い世代の教員を育てることなど、いずれの立場にとっても重要な実践力形成の場です。互いに勉強になると同時に、自身の教育観を見つめ直す楽しい時間でもあります。

教科内容・教材開発の立案・設計・実践の検討

同じ教科の教員と院生による研究会の様子です。ストレートマスターの院生は、チームで教科横断的・実践的なプロジェクトを立案し、設計することを通して、実践のあり方を検討するなど、教科内容・教材開発の研究を進めます。年間を通して取り組むことで、教師としての高度な協働実践力を身につけます。

拠点校会議室にて

拠点校には大学の教員が定期的に訪れ、院生だけでなく他の教員も含めた教員間の協働研究を支えます。学校文化マネジメントコースやミドルリーダー養成コースの院生が所属する研究部の会議などにも、院生のニーズに応じて大学教員も参加します。これらの協働的な取組みは、これからの学校や協働研究の方向性を検討する機会になっています。

福井大学にて

休日や学校の夏休み・冬休みには、福井大学で合同カンファレンスや集中講座が行われます。全体会の後、小グループでの報告や話し合いがもたれます。日頃、学校・園で取り組んできたことやそこでの悩みについて、多様な校種の院生や大学教員から得られるコメントは、自身の実践の見方を多様にする機会にもなり、明日の実践の手立てにつながります。

拠点校・協働実践校(機関)・協力校(機関)

連合教職大学院と連携して、学部卒院生の実習を受け入れる学校や機関を含めた、学校拠点の協働研究を長期にわたって継続している学校や機関である「拠点校・協働実践校(機関)」、現職教員院生が在籍する学校・園で、連合教職大学院と連携して現職教員院生の学修を支える「連携校・協力校」とのつながりの中で、高度専門職として学び合うコミュニティを展開しています。

免許取得プログラム

授業研究・教職専門性開発コースに入学して、新たに小学校、中学校(一部取得できない免許があります)、高等学校(一部取得できない免許があります)又は特別支援学校の教育職員免許状を取得するプログラムです。別途指定の教育職員免許状取得プログラム履修申請書を提出し、許可された者がプログラムの対象となります。同プログラムは、長期履修学生制度を適用し、通常より1年長い3年間で大学院教育課程と学部の教員養成カリキュラムを履修することにより、教育職員免許状取得の所要資格(原則として1校種かつ1教科)を得るものです。履修期間3年間は最短の例で、3年間での修了を保証するものではありません。授業料は、2年分を3年で分割して納入します。同プログラムの履修を希望する方は、事前に履修可否審査が必要となりますので、募集要項を確認し履修申請書を入手してください。

ご不明な点は、学務部教務課(E-mail:kyoumu-ehs@ml.u-fukui.ac.jp TEL 0776-27-9985)にお問い合わせください。

奨学金情報

福井大学基金

福井大学教職大学院で学ぶ学生への就学支援・学習支援として「福井大学基金」へのご支援を募っています。「福井大学基金」の詳細については、こちらからお願いいたします。

ご寄附 申込方法:基金事務室まで電話(0776-27-9903)又はE-mail(kikin@ad.u-fukui.ac.jp)にてご連絡ください。ご寄附振込用紙を送付いたします。

福井大学基金(羽ばたけ基金) https://www.u-fukui.ac.jp/kikin/ 「特定基金 ⑥教職大学院の応援」にご支援をお願いいたします。

ご寄附をお願いしたい金額:個人 1口 3,000 円 ◆ 法人 1口 10,000 円

複数口でのご協力をお願いします。ご厚志に対する謝意として大学ホームページや広報誌、さらに教職大学院ニュースレターにご芳名の記載させていただいております。教職大学院として、今後さらなる謝意を検討中です。

奨学金制度

(1)連合教職開発研究科奨学金

若い世代と現職教員が教職大学院で学ぶことを支援する奨学金です。(給付型奨学金・返還義務なし)

※奨学金制度に応募する方は、入学後申請手続きを行う必要があります。

奨学金制度に関するお問い合わせは、dpdtrengo@ml.u-fukui.ac.jpまでご連絡ください。

(2)日本学生支援機構

人物・学業共に優秀かつ健康であり、経済的理由により修学が困難と認められる者に対して、独立行政法人日本学生支援機構及び公益法人の奨学会等の奨学制度があります。例えば、独立行政法人日本学生支援機構からの奨学金を受ける際の「家計基準」は、大学院生がすでに「独立した大人」であることから、学生本人の収入(定職・アルバイト・父母等からの給付・その他の奨学金など)が対象となります。修士課程の学生の場合、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金には、無利子で月額88,000円が貸与される第1種奨学金と、利子付きですが月額5万円、8万円、10万円、13万円、15万円の中から選ぶことのできる第2種奨学金があり、この両方の奨学金を受けることも可能です。奨学金の申請は、大学院へ進学する前に行う予約採用と4月に行う在学採用の2回です。予約採用は、4月より本学大学院への入学を希望している人を対象に秋頃行い、在学採用は入学後の4月に行います。返還については、例えば、月額5万円を2年間貸与された場合、返還年数12年、利息を含めても月々1万円程度の金額で返還できます。また、第1種奨学金(無利子)の貸与を受けて在学中に特に優れた業績をあげたとして独立行政法人日本学生支援機構から認定されると、奨学金の返還が免除になる制度もあります。

福井大学 奨学金制度

https://www.u-fukui.ac.jp/cont_life/money/scholarship

授業料免除及び徴収猶予制度

大学院の入学料は学部と同額の282,000円で、この金額を入学手続時に収めることになっています。入学料免除及び徴収猶予制度は、経済的理由により授業料の入学料の納入が困難であり、かつ学業優秀と認められる学生について、本人の申請に基づき審査機関で選考のうえ、入学料の全額又は半額が免除されるものです。。

>福井大学 入学料免除・徴収猶予

https://www.u-fukui.ac.jp/cont_life/money/exempt/enroll/

授業料免除及び徴収猶予制度

大学院の授業料は学部と同額の年額535,800円で、この金額を5月と11月に半期分ずつ納めることになっています。 授業料免除及び徴収猶予制度は、経済的理由により授業料の納入が困難であり、かつ学業優秀と認められる学生について、本人の申請に基づき審査機関で選考のうえ、授業料の全額又は半額が免除されるものです。また、授業料の納期前6カ月以内において、学資負担者が死亡した場合、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納入が著しく困難になった場合に、本人の申請に基づき審査機関で選考のうえ、授業料免除及び徴収猶予が適用されます。

福井大学 入学料免除・徴収猶予

https://www.u-fukui.ac.jp/cont_life/money/exempt/enroll/

TA制度

教員の指導を受けて、学部学生の教育の補助業務(学生実験の指導など)を行う大学院生をティーチング・アシスタント(Teaching Assistant、以下「TA」と略します)といいます。TAを務める学生にとっては、教えることを通して学び、指導者としてのトレーニングを積むという教育的意味があります。教員の指導のもと、学部学生をサポートしつつ、主体的に学ぶ経験ができます。また、従事時間に応じて手当(時給1,100円)も支払われます。